Ein Jahr nach dem Hochwasser:

Schwamm drüber!?

Hintergrund

Das Hochwasser im Herbst 2024 ist nun fast ein Jahr vorbei und wie wahrscheinlich viele Menschen in unserer Region auch, beschäftigt mich das Thema seitdem regelmäßig. Meine Familie selbst wurde zum Glück vor großen Schäden verschont, vielen anderen erging es wesentlich schlimmer [i].

Die Mitarbeit bei den Aufräumarbeiten mit vielen anderen Freiwilligen des Team Österreich in Neulengbach und Umgebung haben mir nicht nur die Möglichkeit gegeben, Betroffenen in unserer Region wenigstens ein wenig persönliche und seelische Unterstützung zu geben und andererseits auch die massiven Auswirkungen auf einzelne Menschen aber auch auf unsere Gesellschaft besser zu verstehen.

Mit diesem Beitrag möchte ich versuchen, auf Basis konkreter Fachgrundlagen, ein paar persönliche Ideen für die Region vorzuschlagen, um für weitere ähnliche oder noch schlimmere Ereignisse vorzusorgen und ein gutes Leben für alle in der Region langfristig zu sichern.

Rückblick

Was ist passiert?

Fast in ganz Niederösterreich kam es sowohl an größeren Flüssen als auch an kleinen Nebenbächen zu massiven Hochwässern und selbst in normalerweise trockenen Gräben kam es zu extremen Abflüssen. An zahlreichen Gewässern wurde ein 100-jährliches Hochwasser erreicht. An einzelnen Gewässern, wie zum Beispiel in unserer Region an Perschling, Michelbach, Großer und Kleiner Tulln wurde sogar ein 300-jährliches Ereignis überschritten. [iv]

Was waren die Auswirkungen?

Ab dem 14.09. bis zum 20.09. waren täglich 5.000 bis 10.000 Einsatzkräfte gleichzeitig im Einsatz, am 15.09. und 16.09. phasenweise sogar über 20.000. [iv] Die Katastrophe hat traurigerweise auch fünf Menschenleben gefordert und einen Schaden von 1,07 Milliarden Euro verursacht [v] . Persönliche und seelische „Schäden“ sowie Kosten dadurch verursachte Kosten durch vermehrte Krankenstände und Arbeitsausfälle oder Urlaube, um hier als Freiwillige mitzuarbeiten, sind hier nicht erwähnt und können wahrscheinlich auch nur schwer quantifiziert werden.

Ob die Mehrkosten zum Beispiel für die erhöhte Abfallentsorgung [vi] mit einberechnet wurden, ist aus dem Bericht des Landes ebenfalls nicht zu entnehmen. Ähnlich steht es mit den Kosten aufgrund der Abschwemmung wertvollen landwirtschaftlichen Bodens (die Wiederherstellung degradierter Böden kann mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern) oder deren Verschmutzung aufgrund von Schadstoffeinträgen (mit Erdöl verschmutztes Wasser, Plastikabfällen, etc), die sich wiederum auf Nahrungsmittel und Grundwasser auswirken können. Ebenso wird im Bericht darauf hingewiesen, dass die angegebenen Zahlen noch keine abschließenden Gesamtsummen darstellen.

Was waren die Ursachen?

Demnach ist nicht nur global, sondern auch für Österreich festzustellen, dass wir unseren Planeten zu stark verbauen, verschmutzen, übernutzen und damit zerstören. Für das konkrete Ereignis kann man davon ausgehen, dass eine Art „Cocktail“ an Ursachen für die Katastrophe zuständig war, die wesentlichsten planetaren Grenzen aus meiner Sicht:

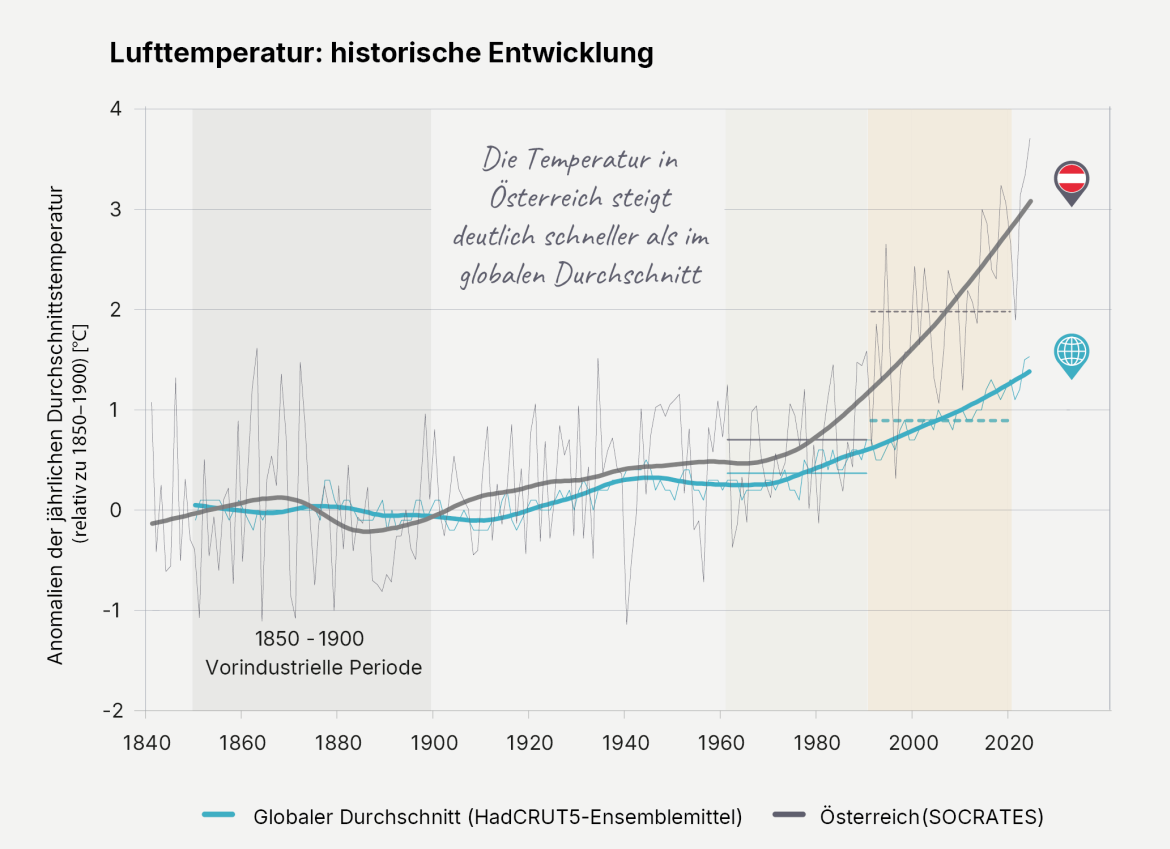

• Faktor Klimawandel: Abbildung 2 zeigt, dass sich die Temperaturen in den letzten Jahren immer weiter erhöht haben und sie werden sich auch in näherer Zukunft weiter erhöhen werden. Damit verbunden haben sich auch die Niederschläge verstärkt und werden weiter ansteigen und häufiger auftreten. [xiii]

• Faktor Integrität der Biosphäre: In Österreich sind über 80 Prozent der europaweit geschützten Lebensräume in keinem guten Zustand. Als Folge können sie ihre natürlichen Funktionen (sogenannte „Ökosystemleistungen“) [ix], wie zum Beispiel Wasserspeicherung, Wasserrückhalt, Abkühlung, Kohlenstoff- und Nährstoffspeicherung, Schutz vor Naturgefahren etc. nicht mehr ausreichend leisten.

• Faktor Landnutzungsänderung: Die Hauptursachen für die Verschlechterung des Zustandes europarechtlich geschützter Lebensräume in Österreich sind die Übernutzung durch Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sowie der Infrastrukturausbau. [ix] Beim Bodenverbrauch ist Österreich weit über dem seit 20 Jahren festgesetztem Ziel von maximal 2,5 Hektar pro Tag. Wir verbrauchen dadurch mehr als das Vierfache, nämlich im Zehnjahresdurchschnitt rund elf Hektar pro Tag. [x] Das bedeutet auch, dass immer weniger Versickerungs- und Rückhalteflächen für das Wasser in der Landschaft zur Verfügung stehen, sich die Böden stärker und schneller erhitzen und mehr Kohlenstoff ausgast als gespeichert werden könnte.

• Faktor Veränderung in Süßwassersystemen: 90 Prozent der ursprünglichen Moorflächen Österreichs sind bereits zerstört. Und nur ein Prozent der verbleibenden Moorflächen gilt als intakt. Jeder Fluss und Bach in Österreich kann im Durchschnitt nur 900 Meter frei fließen bevor er von einer Barriere zerschnitten wird. Insgesamt sind nur mehr 14 Prozent der österreichischen Fließgewässer ökologisch intakt. [xiv] Neben den Oberflächengewässern und dem Grundwasser, das auch als „blaues Wasser“ zusammengefasst wird, spielt das sogenannte „grüne Wasser“, also das im Boden gespeicherte und von Pflanzen aufgenommene Regenwasser, eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf und gerät in vielen Teilen Österreichs immer öfter aus dem Gleichgewicht. Warnungen und Medienberichte über Wassermangel, Dürre- und Waldbrandgefahren häufen sich in letzter Zeit nicht nur aus anderen Teilen Europas sondern auch in unserer Region.

Alle Kategorien im Konzept der planetaren Grenzen stehen vielfach miteinander in Beziehung, beeinflussen und verstärken sich gegenseitig, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung.

Ausblick

Was ist zu erwarten?

Was man aufgrund wissenschaftlicher Fakten sagen kann, ist, dass sich der Temperaturanstieg weiter fortsetzen und die damit verbundenen Extremwetterereignisse – sowohl Starkniederschläge als auch Hitzeperioden – häufiger und stärker werden. [xiii]

Das Klimasystem befindet sich in einem starken Wandel, weshalb auch bisherige Berechnungen und Modellierungen nur mehr sehr eingeschränkt als Grundlage dienen können. [xv]

Es wird davon ausgegangen, dass Extremwetterereignisse wesentlich häufiger und weniger voraussagbar als bisher stattfinden und Starkregenereignisse verstärkt in kleineren Gewässer-Einzugsgebieten Probleme verursachen. [iv], [xiii]

Dementsprechend können auch die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft im Allgemeinen größer werden, wenn nicht umfassendere Vorsorgemaßnahmen als bisher gesetzt werden.

Was ist zu tun?

Dennoch braucht es darüberhinausgehend noch deutlich mehr:

Ein Großteil der oben genannten Ursachen hängen sehr stark mit der Übernutzung und Zerstörung natürlicher Lebensräume und ihrer dadurch nicht mehr ausreichend funktionierenden Dienstleistungen (sogenannte „Ökosystemleistungen“) zusammen, wie zum Beispiel

- Wasser- Kohlenstoff und Nährstoffsspeicherung,

- Wasserrückhalt und Wasserreinigung,

- Schutz vor Naturgefahren, Wind- und Wassererosion

- Kühlfunktion und Schattenspender,

um nur einige zu nennen.

Die aktuellsten wissenschaftlichen Ergebnisse [xiii] zeigen auch, dass wir in Zukunft vermehrt nicht nur Phasen mit zu viel Wasser, wie Extremniederschläge und Hochwässer, sondern auch Phasen mit zu wenig Wasser, also Hitze- und Dürreperioden, vorfinden werden. Nachdem aber die Vorhersagbarkeit solcher Extremwetterereignisse aufgrund der Klimaerhitzung immer schwieriger wird und bisherige Methoden der Vorhersage nicht mehr ausreichen werden [xv], müssen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, um diese bestmöglich abzupuffern und die negativen Auswirkungen dadurch möglichst zu minimieren.

Dementsprechend sollte, wo immer möglich, die sogenannte „Schwammfunktion“ [xvi] in der Landschaft wiederhergestellt und gestärkt werden, indem wir naturnahe Lebensräume erhalten und die übernutzten und gestörten Ökosysteme wieder naturnäher und damit resilienter machen. Wie normale Badeschwämme auch, können viele naturnahe Lebensräume sehr gut Wasser aufnehmen und geben es dann bei Bedarf wieder langsam ab. Ähnlich wie mit unserem eigenen Immunsystem versuchen wir damit, das Immunsystem unserer Landschaft zu verbessern, damit potenzielle Extremsituationen bestmöglich abgefedert werden und möglichst wenig Schäden verursachen können. Alleine dafür wäre es wichtig, wo immer möglich ist, das Wasser wieder in die Fläche zu bringen und dafür zum Beispiel dem „natürlichen Hochwasserschutz“ gegenüber den technischen Alternativen den Vorzug zu geben.

Wie umsetzen?

Klar ist, dass es dazu natürlich entsprechende Ressourcen braucht, um die Planung und Umsetzung sowie eine angemessene Einbindung aller relevanten Interesse zu ermöglichen. Genauso klar ist aber auch, dass der Mehrwert einer solchen vorsorgenden und integrierten Planung die Kosten um ein Vielfaches übersteigt; der Aufwand der Planungszeit die damit vermiedenen Konflikte und Reibungsverluste in der Umsetzung bei weitem rechtfertigen. [xviii], [xix] Klar ist auch, dass ein „weiter wie bisher“ ein Vielfaches an Kosten verursacht und zumindest zu einem Teil nur die Schäden kompensiert, aber keine zukünftigen Schäden verhindert. Um wieder ein Sprichwort aus dem Gesundheitsbereich zu verwenden: „Vorsorge ist besser als Nachsorge“.

Nun kann man sich die Frage stellen: „Muss man dazu das Rad komplett neu erfinden?“ Die Antwort ist: NEIN!

Auf übergeordneter, also auf Bundes- und Länderebene, gibt es in den verschiedensten Teilbereichen bereits eine Menge unterschiedlicher und bewährter Instrumente und Expertise für die Planung, Finanzierung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen.

Es gibt aber auch eine Menge verschiedenster regionaler und lokaler Strukturen mit einer Vielzahl an fachlicher Expertise und funktionierenden Netzwerken, die sich ebenso seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mit Teilbereichen beschäftigen.

Auf diesen Erfahrungen, Expertisen, Strukturen und Prozesse könnte man aufbauen und für die neuen Herausforderungen ausbauen, weiterentwickeln sowie diese effektiv und effizient nutzen. Die Weiterentwicklung vom bisherigen „Arbeiten in Silos“ in ein „integriertes Wasser- und Landschaftsmanagement“ wäre eine Möglichkeit, die vorhandenen Mittel optimal zu nutzen und damit Mehrgewinne für alle Betroffenen zu erzielen.

Ein übergeordnetes Instrument, das uns dafür viele Chancen bietet, ist die seit einem Jahr rechtsgültige EU-Wiederherstellungsverordnung [xx] , die nun in der ganzen EU eine wesentliche Richtschnur darstellt und in den einzelnen Ländern umgesetzt werden muss. [xxi] Neben den neuen Chancen, die diese EU-Verordnung bietet, bringt sie auch große neue Herausforderung mit sich: Sie integriert im Gegensatz zu bisherigen Rechtsvorschriften viele Themen, wie den klassischen Naturschutz, den Gewässerschutz, die Land- und Forstwirtschaft sowie die nachhaltige Stadtentwicklung. Das bedeutet aber auch, dass viele unterschiedliche Zuständigkeiten aus Bundes-, Landes- und Gemeindeebene betroffen sind, die gemeinsam von den zuständigen Behörden bearbeitet werden müssen, wofür erst neue Strukturen und Prozesse entwickelt werden müssen.

Und in der Region?

- Auf Regionsebene könnten sich die Gemeinden gemeinsam dazu entschließen, mit einem regionalen integrierten Planungsprozess für ein kombiniertes Wasser- und Landschaftsmanagement auf Basis aktueller Daten und Rahmenbedingungen bzw. bestehenden Angeboten von Bund und Länder zu starten [xv]. Hiermit könnte man wichtige Vorarbeiten erstellen, um dann mittelfristig in der Umsetzung wesentlich schneller und günstiger voranzukommen.

- Auf Gemeindeebene könnte man bereits die vorhandenen öffentlichen Flächen naturnäher gestalten und damit die „Schwammfunktion“ weiter stärken. Regenwassermanagement und Regenwassernutzung auf Gemeindeebene könnte ebenfalls forciert und für Privathaushalte beziehungsweise Wohnhausanlagen gefördert werden. Maßnahmen gegen weitere Versiegelung und für Entsiegelung bereits versiegelter Flächen wären sowohl auf Gemeindeflächen als auch deren Förderung auf Privatflächen sinnvoll.

- In Privathaushalten sollten ebenfalls Maßnahmen zur Regenwasserspeicherung für die Nutzung zur Bewässerung, für Badeteiche oder als Brauchwasser so weit wie möglich initiiert werden. Eine naturnahe Gestaltung des Gartens zur Versickerung und der Speicherung als „Grünes Wasser“ sind hier ebenfalls wertvolle Beispiele für ein besseres Regenwassermanagement auf der Fläche.

- Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ist eine naturnähere Gestaltung und Strukturierung der Flächen durch vielfältige Maßnahmen nicht nur für die Stärkung der Schwammfunktion von großer Bedeutung, sondern hat auch einen großen Mehrwert für den Bodenschutz, die Bewirtschaftung und andere Interessen, wie die Jagd, den Tourismus, etc.. Dementsprechend wird die Land- und Forstwirtschaft in Zukunft vermehrt als „Grünwasserwirtschaft“ an Bedeutung gewinnen. Dies sollte auch entsprechend anerkannt und abgegolten werden. [xv]

Fazit: „Schwamm drüber?“

Dementsprechend ist darauf zu achten, dass wir gemeinsam die Schlüsse daraus ziehen und für weitere zu erwartende Extremwetterereignisse, wie Starkregenereignisse oder auch Hitze- und Dürreperioden vorsorgen, um deren Auswirkungen bestmöglich zu vermindern oder gar zu verhindern.

Politik, Verwaltung, Betroffene, Blaulichtorganisationen und andere freiwillige Helfer:innen haben Unglaubliches geleistet und einen enormen Zusammenhalt in der Gesellschaft gezeigt.

Das Land hat auch bereits kommuniziert, weiterhin in den Ausbau verschiedenster Bereiche investieren zu wollen, um entsprechende Krisen noch besser bewältigen zu können. [v]

Was aus meiner Sicht jedoch noch zu wenig berücksichtigt wird und weiter ausgebaut werden muss, ist, die Chancen der „Schwammfunktion“ in unserer Natur noch mehr zu nutzen und aus der Landschaft (englisch Landscape) wieder eine Art „Schwammlandschaft“ [xxii] zu machen. Damit hätten wir einen Pufferspeicher in der Natur, der eine Vielzahl an Mehrgewinnen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und unser Leben insgesamt mit sich bringen würde.

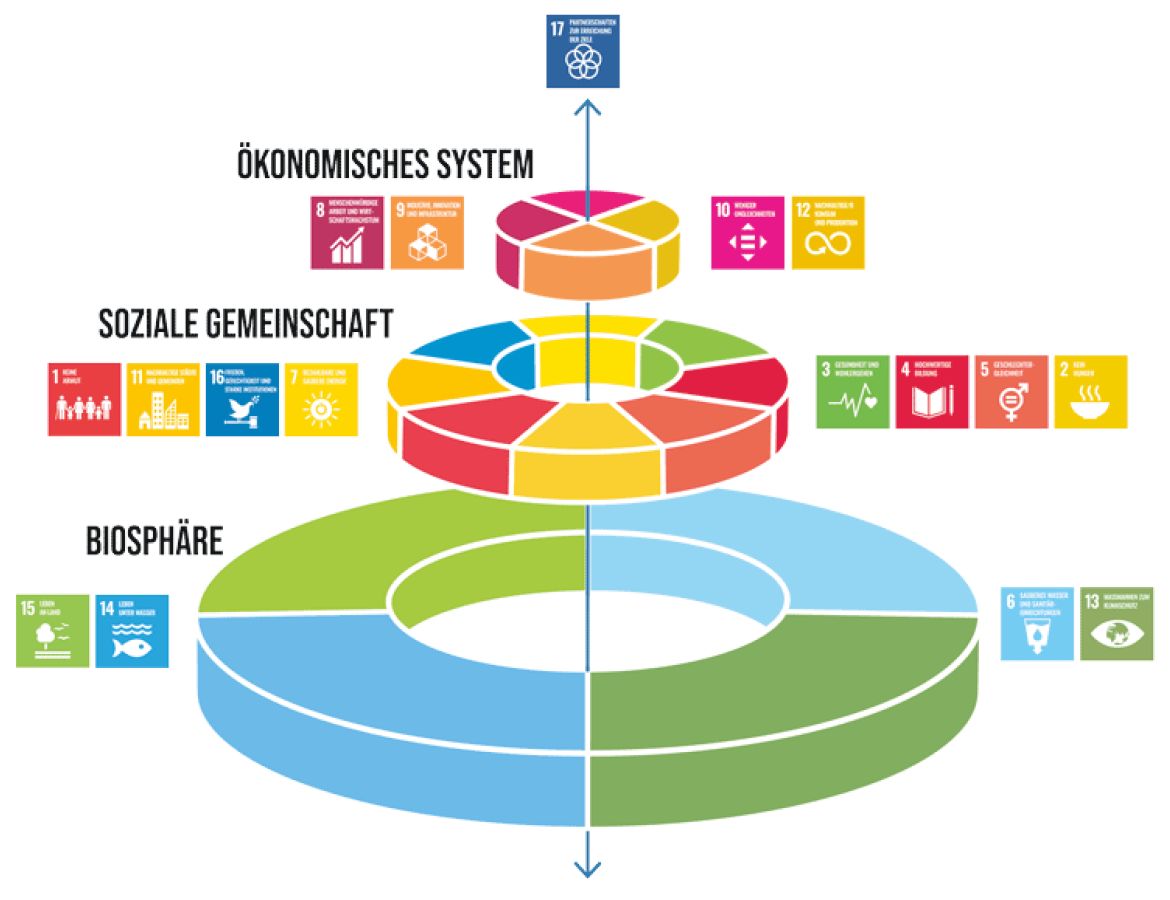

Denn: Wie es auch die „Hochzeitstorte“ der UN-Nachhaltigkeitsziele [xxiii] (Abbildung 6) zeigt, ist eine intakte Natur (sog. Biosphäre“) die Basis für eine gute soziale Gemeinschaft aber auch für eine stabile und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft.

Quellennachweis

[iii] https://noe.gv.at/noe/Wasser/Hochwasser_September_2024.html, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[iv] https://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Hochwasser_2024_Bericht_und_Empfehlungen_Juni_2025.pdf, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[v] https://www.noe.gv.at/noe/Lehren_aus_dem_Hochwasser_2024-_Land_NOe_staerkt_Schutz-_.html, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[vi] https://arnoaschauer.substack.com/i/157674122/ein-paar-schadenszahlen, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[vii] https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[viii] https://de.wikipedia.org/wiki/Planetare_Grenzen, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[ix] https://www.wwf.at/artikel/statusbericht-biodiversitaet/, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[x] https://www.wwf.at/artikel/bodenverbrauch-in-oesterreich/, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xi] https://doughnut-economy-fxs7576.netlify.app/, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xii] https://de.wikipedia.org/wiki/Donut-%C3%96konomie, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xiii] https://aar2.ccca.ac.at/zusammenfassung, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xiv] https://www.wwf.at/artikel/moore-waelder-fluesse-so-funktioniert-renaturierung/, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xv] https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/wasser, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xvi] https://www.duh.de/informieren/naturschutz/schwammlandschaften/, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xvii] https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/landwende, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xviii] https://www.umweltbundesamt.at/naturschutz/nature-restoration-regulation/oekonomischer-nutzen, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xix] https://www.oekobuero.at/de/news/2023/06/%C3%B6kob%C3%BCro-studie-zum-nutzen-von-umweltverfahren/, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xx] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xxi] https://www.umweltbundesamt.at/naturschutz/nature-restoration-regulation, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xxii] https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an46221fluhr_meyer_et_al_2024_klimawandel_anpassung.pdf, zuletzt abgerufen am 17.08.2025

[xxiii] https://www.uni-hamburg.de/nachhaltigkeit/verstaendnis/sdgs.html, zuletzt abgerufen am 17.08.2025